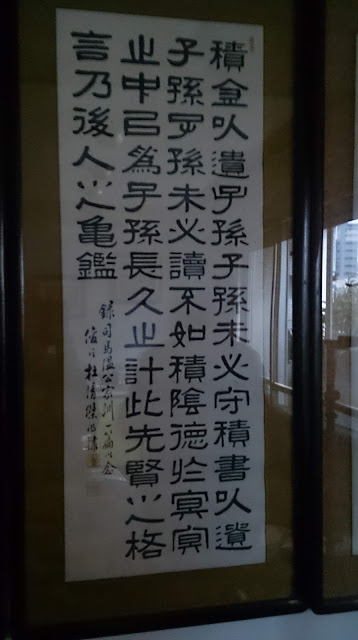

杜廷輝 杜逢時 杜清傑 三代書法家

杜廷輝

生於道光癸卯(1848)年七月二十一日辰

卒於光緒丙子(1876)年八月八日寅時

享年三十四歲

清 監生

嚴禁地方惡習四端碑記

資料來源: 客家委員會客家文化發展中心典藏管理系統

摘要

內容

作品名稱: 嚴禁地方惡習四端碑記

日期: 作成朝代:同治|作成日期:同治12年4月|作成日期(西元):1873-04-27/1873-05-25|內容時間:無

尺寸大小(公分):

重要關係人: 向燾(同知);林汝梅(職員);鄭如梁(職員);翁林華(職員);林福祥(職員);吳士敬(舉人);林煥(舉人);鄭程材(貢生);郭襄繡(貢生);王慶元(貢生);鄭如漢(貢生);李聯超(貢生);魏春鼇(貢生);林亨嘉(貢生);傅以楊(生員);鄭澤霖(生員);吳尚恭(生員);鄭如蘭(生員);郭鏡澄(生員);郭壽椿(生員);鄭如雲(生員);吳建邦(武生);陳明福(武生);高廷琛(職員);杜廷輝(職員);莊拱辰(職員);金長和

摘要:

內容主題:

關鍵詞: 詞訟|藉命索擾|賣業重找|契尾|誣良為盜|命案牽連

地點: 淡水

著作財產權人:

著作權授權狀態: 數位化文字檔由國立臺灣大學圖書館授權行政院客家委員會臺灣客家文化中心籌備處存檔及永久非商業性使用

典藏單位國家:

典藏單位: 文字檔:國立臺灣大學圖書館

詮釋資料識別碼: ntul-odbk-2020744_0020700209

杜廷輝曾在新莊當過官,上面〈重修慈祐宮碑記〉就是當年所書,另外杜家還遺留下來一案桌,就是當年當過官的標記。

---------------------------------------------------------------

杜逢時

字蘭舟,又名子言

字蘭舟,又名子言

生於同治乙丑(1865)年十二月二十八日吉時

卒於大正癸丑(1913)年五月二十九日辰時

享年四十九歲

十數年前,聞洪女士浣翠之名,而讀其詩,語多淒怨。今則一洗俗調,無語不香,有詞皆秀,然後知詩之有關於境遇也。女士稻江人,曾學書逢時先生,亦能篆刻。現居臺中,潛心詩學,又得陳沁園先生之指導,故其錦囊時貯佳句,乃以近作惠寄詩薈。頌椒詠絮,巾幗多才,諸女士之掞藻揚芬,當與藝苑文人爭光壇坫矣。

── 連橫

----------------------------------------------------

渡臺記 秀鑾畫贊

高宗乾隆癸卯冬,十月十六正子時,父乃英勇姜懷雙,繼承父業勤墾務,出任九芎林總理,閩粵共同津資本,組成大隘金廣福。同治六年丁卯歲,竹塹名士杜逢時,秀鑾畫像寫贊曰,至今仍留,人人傳。

古來披荊斬棘,開草昧之乾坤,度地居民,易洪荒而井里。操其權者,茍非雄才大略,必有損越之虞。

公以草野耕夫,受知當道,輒慨然而肩其任。卒之險阻備嘗,蕃黎震疊,礦西有幅員之廣,草原無蹂躪之擾,此節沐遺勋,已令人穆然而敬也!

這是杜逢時寫給丘逢甲四並聯,逢甲(1864年12月26日-1912年2月25日)[1],客家人,譜名秉淵,字仙根,一字吉甫[2],號臺海、蟄仙、仲閼、柏莊、華嚴子、痛哭生、海東遺民、南武山人,齋號蟄庵、自強不息齋、嶺雲海日樓。晚號倉海君,又作滄海君,辛亥革命後以倉海為名。出生於福建省臺灣府淡水廳銅鑼灣(今苗栗縣銅鑼鄉竹森村),籍屬彰化縣。清朝官員、詩人和教育家。。甲午戰後,臺灣割讓給日本,丘逢甲抗日不成,遠走中國,而杜逢時(1865年年12月28日-1913年5 月29日出生於福建省臺灣府淡水廳興直堡,其父杜廷輝為監生死於掌理興直堡政務任內。杜逢時秉承父志,勤習書法,以仿王羲之楷書聞名於世。後來融合柳歐體自創蘭舟體,並以教受習字維志業。父親死後,他繼任興直堡職員與丘逢甲互相往來。丘逢甲亦攻書法下面就是他的字

另一本杜逢時字帖

下面這些廟柱,目前保存在新莊關帝廟後殿的庭院,任其風化,且明顯有人為破壞的痕跡。經考證,確為杜逢時所書,有心人故意誤植他人,以盜名欺世,混淆視聽,誠屬不該。

----見網路介紹

下面是杜逢時親筆字帖,敬請比對.

比對書字和不字

比對神字

比較神字

---------------------------------------------------------

杜清傑

字俊臣

字俊臣

生於1900光緒庚子年十月二十六日丑時

卒於1969民國(五十八)已酉年十月三日已時

享年七十歲

──藝海拾萃專欄—臺灣的篆刻....陳宏勉

日治時期,日本旅臺印人雖然不少,但臺灣人士在篆刻方面有研究和收藏的卻很少,記載的有:

․杜清傑,字俊臣,淡水新莊人,杜逢時長子,書法至精,亦擅篆刻。

․高文芳,號步斗,南投人,精音律、醫學,詩書畫篆刻皆精。

․施讓甫,號亮圃,鹿港人,施梅樵之侄,曾任「聚鷗吟社」社長,工書畫篆刻。

․林江水,字漱玉,號觀濤,臺南市人,喜書畫篆刻,有名於時。

․王石鵬,字了庵,新竹人,日治時期移居臺中,少穎異,10歲能詩,書工篆隸,與王則修、王竹修併稱「三王」,篆刻著名於當世。

忠孝節義這四個字原書寫於新庄街關帝廟正殿兩側,後來由杜清傑學生陳國龍拓後製成目前字樣。

陳國龍是筆者小學同學,從小喜歡繪畫,畢業後不想升學,師從新莊國小校長畫家洪水塗習畫,一生從事廣告繪畫,事業頗有成就。

──陳垣三 杜清榤外甥記

臺北市迪化街城隍廟

新莊慈祐宮

二重先嗇宮

芝山巖

PTT ›登山板

作者toiletmei (傲笑年)

看板Hiking

標題[遊記] 婆婆橋步道、鄭成功廟步道

時間Mon Oct 2 11:23:07 2017

http://blog.xuite.net/toiletmei/blog/536116884

‧時間:2016年1月1日

‧年齡:2歲9個月

元旦放假要做什麼呢?天氣那麼好當然去健行啊!本來想要睡大頭覺的老公,一聽到又要帶孩子去健行,頭變得更大了。不過疼老婆的他還是願意出門,雖然帶著孩子健行比起只有兩夫妻時累上許許多多,但幾次下來,發現孩子變得很耐操,而且身體一直都很健康,為了孩子、也為了我們微凸的肚腩,運動是有必要的。

自從開始讓子台在健行時自己走路、不再背他之後,健行步道就從「古道」變成「親山步道」,一來是指標明顯、不易迷路,二來是路況較佳,比較適合兒童。翻了翻Tony的

《大台北自然步道100》,看見九蓮寺步道的副標題為「內湖大直山區一條『平緩』的山

腰自然道」,決定就是它了!

說實在我非常討厭階梯,對膝蓋很傷不說,很多步道多了階梯就少了古意,讓人看了

直搖頭。本來想說這條步道應該是「平緩好走」的,沒想到踩了個大大的地雷!

搭捷運轉公車到故宮下車後,右轉轉入至善路二段266巷(巷口有家7-11),沒多久就會遇到橫跨外雙溪的「婆婆橋」了。

橋後方立了塊解說牌說明婆婆橋的由來:舊時溪岸邊長滿了許多中草藥,許多窮苦人家沒錢看病,就來這裡摘採草藥,有位孝子為了母親的病,在天候不佳的清晨涉溪採藥,卻發生遭大水沖走的憾事,婆婆感念孝子的孝心,發願在此地建造橋梁以利行人通行,便

每天過河伐木,準備蓋橋。附近居民受到婆婆感動,紛紛加入建橋的行列,這座結集眾人

之力的木橋便是婆婆橋的前身,目前已改建成水泥橋。

但其實事實似乎不是如此。

如果在網路上搜尋婆婆橋的由來,大抵就會看見前述的故事,寫的都是橋後方立牌的版本。在最近在網路上看到一篇文章,記載著婆婆橋的婆婆,其實是作者(莊榮宏)朋友的外婆-李珠,朋友的外婆於1963年(民國52年)過世,享壽62歲,其夫許寶亭將她安葬於三修宮下方,於步道旁立碑,一面由許寶亭撰文紀錄其妻生平,並請友人杜清傑(書法家杜逢時之子)書寫;另一面請曾任國務總理的許世英題「淑德垂芬」四大字。作者朋友外公還將斑駁的木橋改建為水泥橋,以紀念他的妻子,並以「婆婆橋」命名之。

過橋走到底就是劍南路204巷,此處有座海拔130公尺 的劍南山,故名為劍南路,為連接士林區和內湖區的一條公路。遇劍南路204巷左轉,沒多久可以看見一塊「士林、內湖地區親山步道」的立牌,一旁有石頭階梯,千萬不要以為這就是婆婆橋步道的入口。我們

就是這樣被騙了!

我們走上石階,一開始路跡還算明顯,只是雜草和蜘蛛網稍多了些。石階終點變成土,樹枝愈來愈茂密,老公一直問我有沒有走錯路,續行幾分鐘後,來到一處廢棄民宅,此時竟然路、斷、了。老公打頭陣先去探路,發現前方沒有任何的路跡,於是我們只好回到劍南路204巷,才發現一旁的電線桿上貼著公告,說明此路不通,請直行前方的婆婆橋步道。

我們繼續往前走,不到30秒,就看到婆婆橋步道的登山口了。這才是正宗的婆婆橋步道婆婆橋登山口啊!剛剛被騙得有些冤枉,老公一直碎嘴,叫我功課要做足!

婆婆橋步道的石階看起來相當的新,坡度不算大,對子台而言卻是痛苦的開始,我發現他並不喜歡走上坡,一遇到上坡就會耍賴,不是要我們抱抱,就是乾脆賴在地上不想走。不過我們連哄帶騙,總算是把他拐上路了。

沿途皆有遮蔭,雖然是討厭的石階路,但還算好走。走沒多久就看見有個小小的展望

,外雙溪畔民宅、更遠處的張大千紀念館,都能一覽無遺。

步道左側有一乾旱溪谷,沿著溪畔走,遇一座頗有古意小石橋,父子倆望著溪谷不知

道在討論些什麼,過橋後繼續往上走。

沒多久,便見到右手邊有一立碑,一面刻著「淑德垂芬」四個大字,為名人許世英(註1)所題;另一面為「李珠略傳」,上頭記載李珠生於光緒壬寅年(西元1902年)2月23日 ,卒於民國52年農曆8月15日 ,享壽62歲。碑文由其夫許寶亭(註2)所撰,友人杜清傑(註3)書寫。杜清傑和他的父親杜逢時都是書法家,巧的是我家附近的鄞山寺有塊碑文,其字正是出字杜逢時 先生之手呢!

由碑文(註4)得知,李珠 女士早年參加臺灣民族運動組織文化協會卻被日本政府威脅的背景,推測夫妻雙方應是民族意識十分強烈的,因此李珠 女士雖是出生於日治時期,出生年卻記載清光緒壬寅年(清光緒28年)而非明治35年。後方的碑文則由曾任國務總理

的許世英 先生題字,可見許家應與政府關係良好。話說回來,為妻子立碑這事,實不多見,可見夫妻倆人感情應該非常深厚。

續行,有一刻有「小洞天」的石壁,上方為三修宮,根據碑文內容,這座宮廟為李珠(或云為李珠次子許惠民)所建。小洞天一旁用水管引山泉水,在此歇息一會後,便踩著陡峭的階梯繼續上路。

階梯的終點為劍南路上的圓明寺,為主祀釋迦牟尼的佛教廟宇。一旁有登山步道的地圖,臺北市政府命名此步道為大崙尾山圓明寺支線,寺廟一旁的登山口為「圓明寺登山口」。不過這個名稱似乎不大常用,比較常見的有「九蓮寺步道」或「內湖步道」,會稱「九蓮寺步道」是因為圓明寺上方就是道教寺廟九蓮寺,而這條步道也通到內湖地區,故又稱「內湖步道」。

從圓明寺旁的登山口上去,一路皆為陡峭的階梯,子台走走停停,時而望向遠山山巒、時而碎嘴埋怨,好不容易到達九蓮寺,已是下午四點半了!在寺廟中稍作休息,拿出一早便做好的馬拉糕當午茶甜心。子台去年九月開始上幼稚園小班,學校廚房阿姨會製作香港茶點馬拉糕當點心,子台非常喜歡,時常要求我在家做給他吃,所以我們達成協議,子台只要健行時不哭鬧、不抱怨、不耍賴,就能夠吃到媽媽做的馬拉糕。好不容易爬上了長長的階梯,吃了一塊媽媽親手做的馬拉糕,子台瞬間滿血復活!

不得不稱讚一下九蓮寺的環境,除了廁所非常乾淨以外,還有公共的桌椅可供遊人休憩,四周環境靜謐詳和,是一處非常宜人的中途站。

天色不早,我們繼續上路。看來今天是無法走完九蓮寺步道了,於是我們走到往鄭成功廟的岔路,便右轉下坡了。這一段稱為「鄭成功廟步道」,一路上石階頗有古意,偶有長滿青苔的石階走起來較滑,路的兩旁都是高過人頭的雜草,夕陽西下,將眼前的風景染成一片金黃。子台一路快速下坡,毫不停留,約莫五點就抵達鄭成功廟的登山口了。

一旁有座外觀特別的鄭成功廟,位於劍南路上,可俯瞰整個故宮博物院,外形不似一般宮廟,反而是民國初期融入西洋風格的綜合體。其建築師為設計劍潭青年中心的朱祖明,他成功的說明出資建廟的信徒,將此廟建造成半傳統半現代的風格,「避免人工裝飾、運用自然和諧的外觀,以拉近人和神的距離」(註5)。參觀完鄭成功廟後,我們思考著如何下山。想著想著,剛好有臺休旅車經過,見我們夫妻兩人帶著小孩一枚,一副剛健行完的樣子,主動停下來問我們要不要搭便車,他說他往內湖方向,於是我們開開心心的搭上熱心大哥的車到了捷運劍南路站,謝過大哥之後,本來要搭捷運回家,無奈眼尖的子台看到了美麗華的摩天輪,這小孩的精力也太旺盛,老公說他沒去過美麗華,也想逛一逛,沒想到我們的健行之旅的終點站,竟然會一向被我列為拒絕往來戶的百貨公司,真是天算不如天算!

註1:許世英(1873年-1964年10月13日 )[1],字靜仁,號俊人,安徽省秋浦縣(今東至縣)人。清末民初政治人物,曾任中華民國國務總理。(維基百科)

註2:許寶亭(1901年~1978年),號劍亭,臺北市人,歷任《臺灣日日新報》記者、編輯、《自強日報》董事長、《自立晚報》常務董事、臺北旅遊公會理事長、照相公會理事長、許氏宗親會顧問等。原隸臺灣傳統詩社「天籟吟社」一員,後加入「瀛社」。雖身兼多職仍不廢吟哦。(瀛社社員傳記)

註3:杜清傑,生卒年不詳,新莊地區書法家杜逢時之子,以家學淵源而工於書法。日治大正期間所出版的新年特刊中,已常見杜清傑之書作,次數之多不亞於北台灣幾位知名書家。現今北市舊商店匾額之中,常見杜清傑之書蹟。三重先嗇宮中有其所書「先嗇宮重建碑記」及楷聯一對,寫於大正十五年。(改寫自此篇文章)

註4:碑文全文:「李珠,新莊人,生於光緒壬寅年二月二十三日 。垂髫念年嚴父見背,隨母張氏遷往台北處延平北路。日據時代肆業高等女子普通學校,後改為第三高女,畢業第一屆。秉性儉約,衣飾樸素,慧穎過人,恬默寡言且剛毅果斷有丈夫氣,獲校長推薦奉職台灣電力會社。民國十二年二月,台灣志士為民族運動組織文化協會,李亦?同志參加。嗣因被日政府威脅,一代女英豪壯志未酬。年二十一歸余,相敬如賓,余斯時也虛長一歲,執筆台灣日日新報編輯,早出遲歸從無怨言,嗣為助理內務,辭去厥職。民國二十一年八月,今買掉東渡缺乏川資,李則變賣首飾助余壯行,至今思念歷歷如昨,及余棄筆從商,經營大世界旅社,李迎慈母張氏在側,晨昏定省十數年如一日,以盡孝道,因親操井

臼兼理店務,致罹喘疾,間發間歇,猶克苦耐勞,教子成名,長女惠卿畢業第三高女,于歸莊家,外孫男三女一,次男惠民畢業成大。及至晚年持齋禮佛,興建三修宮,濟困扶危,載譽滿鄉里內,與同學李笑、連?治、章阿池等組織生日會,藉敘舊歡,正喜蔗境方甘,不圖於民國五十二年農曆八月十五日 痼疾後發,遽爾西歸,享壽六十有二。今雖陰陽永隔,而豪氣萬丈,弗能埋沒,爰濡筆而為念。」

註5:引用《開臺聖王成功廟-維基百科》

杜夢梅

杜逢時之女,杜清傑之妹

生於明治四十三年庚戊七月二十一日1910

卒於2009年12月

享年99

工刺繡

享年99

工刺繡

乾 淡江 いぬい たんこう

夕陽數峯遠

靄々江南思

煙外有鐘聲

山僧獨歸寺

辛酉秋日

夕陽 数峯遠し

注釋

靄々(=もや)たり 江南思う

煙外 鐘声有り

山僧 独り寺に帰る

辛酉(=大正10年)秋日

生平

明治7年(1874)4月10日生~昭和4年(1929)4月11日歿

制作年 大正10年(1921) 48歳

山梨県東山梨郡山村に大村藤兵衛の次男として生れる。名は角太郎、字は蔵角、角、かく然ともいい、又、百芝山房道人、無礙光斎とも称した。

甲府中学より済世学舎(医学校)に入学、医師を志す。明治27年大阪府三島郡安威村乾家の養子となる。日清戦に海軍軍医部に配属され、旅順に赴いた。中国に在って用務の傍ら研究した書学と法書、古碑の探求とが、後日の淡江の書法理論の根幹をなしたと見ることが出来る。

淡江は杜逢時・洪以南・許鈞(当時台湾の三筆といわれた書家)等と親交があり、書に対する基本的な問題を検討する機会を得た。この頃から淡江と号した。明治39年帰国、東京神田一ツ橋に書法学院を設立し書法の教授を始める。大正の中頃、淡江社を結成した。

「淡江書」の下に、白文の「蔵角」、朱文の「淡江海外歸来之書」の落款印が押されている。

乾長江 書法